Guerra, Edgardo Domingo

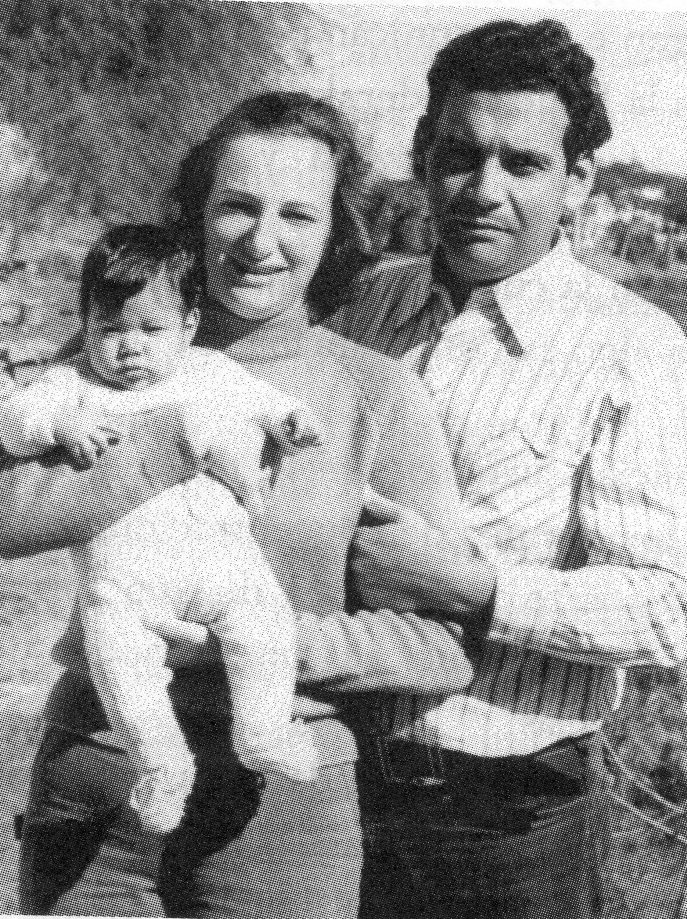

“Negri”. “Guecho”. “Gordo”. Adolescente, fue partícipe de una banda musical en su ciudad; “La Manhattan Jazz” donde hacía música con su clarinete. Nació un 23 octubre de 1941 en Gualeguaychú, Entre Ríos. Su padre Enrique trabajó en el frigorífico y en la aceitera de lugar. Entre los 15 y 16 años, “Guecho” trabajó en la FITIN una metalúrgica que estaba al lado del frigorífico. Integrante de Juventud Peronista, estará casado con Alicia Elena “Uli” Casabonne, compañera también ella y luego presa política en dos oportunidades. Ambos fueron detenidos y encarcelados a fines de 1972; él fue a parar a la cárcel de Trelew poco después de la masacre allí ocurrida y ella a la cárcel de Devoto. Son liberados con la amnistía del presidente Cámpora, en mayo de 1973. Tuvieron una hija con el nombre mágico de María Eva, en marzo de 1974. Es detenido nuevamente en abril de 1975, en Roque Sáenz Peña, Chaco, ya que trabajaba con las Ligas Agrarias del lugar, en representación de su organización: Montoneros. Es ferozmente torturado. Pasa por la cárcel de Resistencia. Ya tenía orden de detención por el gobierno de facto en julio de 1976. Su pedido de captura estaba así mismo, en un listado al que tenían acceso autoridades migratorias de nuestros países limítrofes. Se suicidó el 11 de noviembre de 1979 en la Unidad Penal 6 (Pabellón 1, Celda 25) de Rawson, Chubut, donde estaba detenido. (Tenía 37 años). Así lo asevera en correo que me hizo llegar, su ex compañero de prisión Eduardo Grutzky (Pabellón 1, Celda 26), que actualmente vive en Estocolmo, Suecia. “Yo fui la última persona con la que él habló”, afirma. Amalia Pérez, exiliada, compañera de militancia, al enterarse de esa decisión de él, por quitarse la vida, escribió una sentida nota enviada al periódico mexicano “Uno más Uno” en la sección “Correspondencia” que fue dada a conocer el 7-9-80. De la misma extraigo: “Es imposible pensar en Edgardo Domingo Guerra sin entrar un poco en la ya tan lejana Argentina de los años ’70. El Gordo había nacido en Gualeguaychú, pueblo de campos arroceros y tremendos trigales en el nordeste del país. Oficiaba de monaguillo en la parroquia central mientras transcurría su infancia. Fue esa una época que siempre recordaría en su juventud: mañanas de sol en la plaza jugando a las bolitas con ese cuerpo que se insinuaba demasiado grande para él. Lo llevó a entrar al seminario el miedo a todo lo que no fuera esa vida sin ángulos ni sorpresas que veía se le estaba acabando junto con la adolescencia. Cambió la parroquia del pueblo por la catedral de una capital de provincia, pero siempre el mismo silencio a la sombra de los árboles conventuales. Misas y procesiones eran sus acontecimientos sociales. Dios era esa mezcla de mansedumbre y amparo que él tanto precisaba. Pero un día descubrió que los mercaderes no se habían salido de los templos, sino que, por el contrario, habían echado a Cristo. Vio que los descalzos no tenían cabida en las basílicas y salió a la calle a encontrarse con ellos; conoció a los pobres y los que padecían injusticias, a los eternos sonrientes y a los necios de siempre. También se encontró con el amor de una mujer por primera vez; era una muchacha rubia y robusta como sacada de una estampa de una campesina rusa. Se amaron en las siestas bochornosas de Corrientes, mientras él dejaba los hábitos. Seguramente ella recordará esos tiempos mientras espera en la cárcel de mujeres, donde está en estos momentos. Junto con los hábitos, él abandonó los signos mágicos y las distinciones, por la incertidumbre de los mil caminos. Cual eligió el Gordo ya no importa, todos llegaron al mismo punto. Fue en ese momento que lo vi por última vez. Trabajaba en una cooperativa de ladrilleros a la orilla del río. Había perdido la blancura que le dieron los claustros, estaba tostado por el sol, aprendía con sus compañeros de trabajo a vivir como se lo había propuesto. Eran los tiempos de la esperanza, el futuro parecía estar entre las manos. Pero, como ya se sabe, las cosas salieron mal y todos saltamos por el aire como verdaderas hojas en la tormenta. Al cabo de un tiempo empezaron a aparecer los nombres de los presos y los muertos y el número de los desterrados. Él estaba entre los primeros y yo entre los últimos. Así pasaron estos últimos cuatro años, yo caminando y él clavado en su cruz entre las rejas. Para no atormentarme, no quiero pensar en los laberintos de su tortura, no quiero ver su cuerpo fofo en la camilla ni imaginarme sus ojos agrandados por el espanto; pero no puedo callarlo”.